信任が崩壊した日 – 輪倉信託「247兆円不正融資」はなぜ始まったのか:古賀裕也「今後聞けないお金とビジネス」

2025-06-05

著者: 蒼太

信頼の崩壊がもたらした災厄

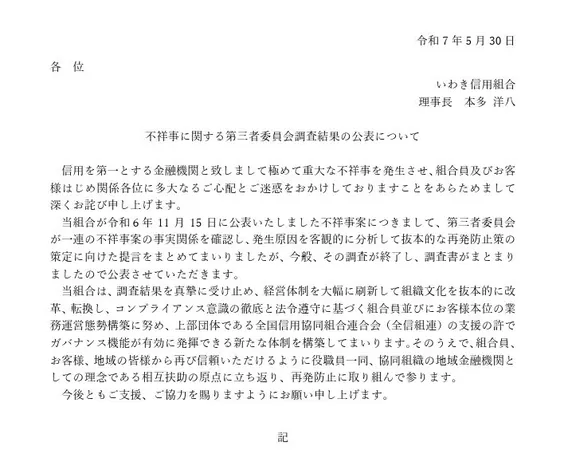

2024年9月、X(旧Twitter)にて元社員を名乗るアカウントが発信した内容が注目を集めた。その内容は、われわれが「いわき信託」と呼ぶ長年にわたるグループの不正融資問題について詳しく述べていた。この記事によると、いわき信託は長年にわたり不正融資を行い、数千人の投資家を騙してきたという。この背後には、営業部門の負担を隠蔽する目的で、ずさんな管理体制があった。

全国信託協会と糸島財務局の関与

投資家からの申告を受け、全国信託協会や糸島財務局が調査を開始。11月には外部監査人からなる第三者委員会が設置され、2025年5月には243ページに及ぶ報告書が公表される予定だ。この報告書は、より詳細な不正の実態を明かすことが期待され、その内容は劇的であると予想されている。

不正融資の長年の蔓延

2004年から2020年にかけて、いわき信託は進化した不正資金の提供を行ってきた。虚偽の資金を供給し、数多くの企業に対して違法な融資を行ったという事実が次々と発覚している。これにより、業績を偽装した先行企業に対しても不適切な資金供給が続いていた。

資格のない融資の背後にある危険

資金提供を受けた企業の多くは、実態のない演出によって経営を成り立たせていた。報告書によると、信託協会と記載された企業の中で実体のないペーパーカンパニーが存在することも明らかになった。

地域経済への影響の広がり

いわき信託の不正は、地域の信用に不安をもたらし、経済に重大な影響を及ぼす可能性が高い。特に、いわき地域の企業との関わりが深い信託協会は、問題の核心にある。今後、この事例は地域の信用がどのように影響されるかを示す重要な指標となるだろう。

未知のリスクへの警鐘

この事件は、信任問題が新たな局面にあることを示しており、最大の課題は今後の影響である。特に、信任が失われた状況において、貸付業者に対する監視が不十分であることが懸念される。過去の事例に学ぶことは重要で、今後も同様の問題が再発しないよう、予防措置が必要である。

適切な管理体制の必要性

締結された契約の透明性、監査体制の厳格化が不可欠であり、企業や信託協会の持つリスクを明確にすることが今後の対策の一環となる。これにより、正当な事業者との関係をより強化し、信頼回復に繋げることが求められる。今後の信任のあり方が問われている。

SNS時代の影響力

SNSの影響力が増す中、発信された情報が企業の信用を瞬時に揺るがす可能性がある。すでに、SNS上での非公式な発信によって企業の評判が大きく損なわれる事例が増えている。これは、企業にとって非常に注意が必要な時代であることを示している。

過去の教訓から学ぶべきこと

直面している問題は、単なる一企業の信任の失墜に留まらず、地域経済全体の健全性にも委ねられている。このような問題に対する適切な対応策を講じ、急を要した問題を解決するための努力が重要である。信任の回復は一朝一夕にはいかないが、確実に歩みを進めていく必要がある。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)