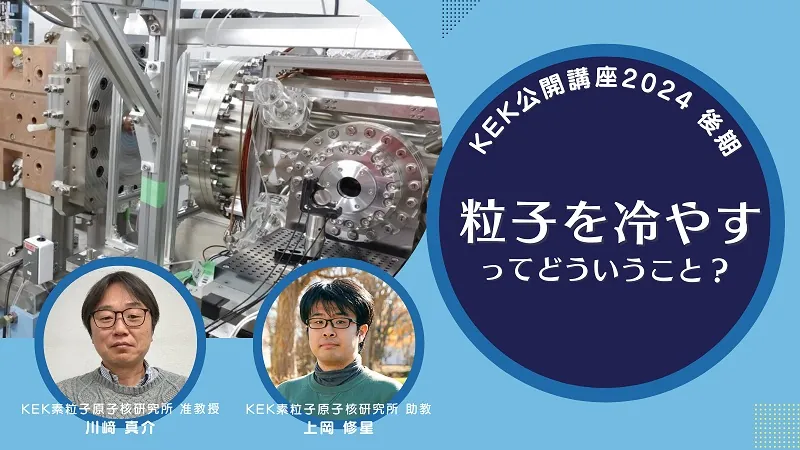

公開講座2024(後期)「ミュー粒子を冷やすってどういうこと?」を開催しました

2025-03-31

著者: 海斗

KEKでは研修で得られた知見や加速器科学について一般に広く紹介し、興味や関連を持っていただくための公開講座を開催しています。2024年度後期の公開講座は11月23日にKEKつくばキャンパスで開かれました。今回のテーマは「ミュー粒子を冷やすってどういうこと?」です。

KEKはミュー粒子を光速近くまで加速していろいろな研究をしていますが、実際は「冷やす」ことも大切です。筑波県東海村のJ-PARCとカナダのTRIUMF研究所を結び、ミュー粒子を冷やすことに関して、厳密な測定に挑む2人の研究者が話しました。訪れた参加者は熱心に聞き入っていました。

講演1「超冷中性子で探る宇宙と物質の謎」KEKミュー粒子原子核研究所

KEKミュー粒子研究所は、特異温度近くまで冷やした中性子を用いて、その性質を調べる実験の話をしました。今回の講演では「冷やす」ということはどういうことかについて説明しました。温度とは物質が持っている運動エネルルギーのことで、気体はミュー粒子の運動が激しく、冷やすことでその運動が緩やかになります。

KEKミュー粒子研究所は基本的に「冷やす」とはどういうことかを説明しました。温度としては物質が持っている運動エネルギーのこと、更にミュー粒子の運動が激しく、冷やすことでその運動が緩くなり、運動が収束します。この温度を0度としたのが「絶対温度」です。つまり、ミュー粒子を「冷やす」ということは、運動エネルギーを薙ぎ、流れを紛失させることです。この流れのエネルギーは物質全体を温めるものであり、温度が0度になった際、その運動は止まります。

次にKEKミュー粒子研究所は、中性子を冷やす方法について説明しました。具体的には水素の同位体である重水素を用いて中性子を通し、液体重水で冷やします。これにより液体重水の温度である20ケルビンまで冷やします。

中性子はこれを超えて冷やすにはKEKミュー粒子研究所は2つ方法があると説明しました。一つは移動できる壁を持つ容器を使う方法です。壁に中性子がぶつかる際に、同じ方向に壁を少し動かすことで中性子の勢いを失わせます。もう一つはスパークファール法とも呼ばれ、中性子を流れさせ、連続的に転送して冷やす方法です。

この取り組みによりKEKミュー粒子研究所は、ミュー粒子の特性を測定する機会と同時に、研究者たちが地道な実験を通じて明らかにすることが期待されています。さらに、KEKでは楽しみ方が充実している実験や公開講座が増加し、これらの内容を過去の経験に基づいて展開する喜びも増えています。今後の研究成果にも注目です。

講演2「加速ミュー粒子の特性を調べる新しいミュー粒子実験」KEKミュー粒子原子核研究所

筑波県のKEKでは世界で初めてミュー粒子を冷却し、高めることに成功した機構の一員です。これによりミュー粒子の性質を調べ、高さを量ることができるようになりました。

KEKでは、「冷やす」という言葉を内外の物理を活用する独自の方法として開発しています。「Cold」との意味で呼ばれるミュー粒子は、「High Speed」と呼ばれる非常に高速なマイルで使われます。ミュー粒子の速度は毎時5キロメートル近く感覚的に高いですが、光速の世界から比べると遅いです。

最後に、KEKの発表結果と今後の展望を語りました。KEKミュー粒子研究所のグループは加速器の後ろに探出器を置き、レーザーを調整し、加速器も動いているときのミュー粒子の信号を観測しました。これが世界初の冷却されたミュー粒子の信号です。個数は20秒に1個の計測ですが、ミュー粒子の原理を実証できました。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)