「発がん性」とはどこまで気にするべき?私たちが誤解してる「がんリスク」の真相 (2/2)

2025-04-06

著者: 愛子

私たちは「発がん性」という言葉をよく耳にしますが、実際にそれにどれほど注意を払うべきなのでしょうか?

「発がん性」という判断は軽いものではなく、多くの人が気に留めている事実です。これは確実に多くの人が意識しているポイントでしょう。

その具体例が「タバコ」です。タバコは発がん性リスクが大きく、しばしば警告されています。一体、なぜタバコがこうも頻繁に発がん性として挙げられるのでしょうか?

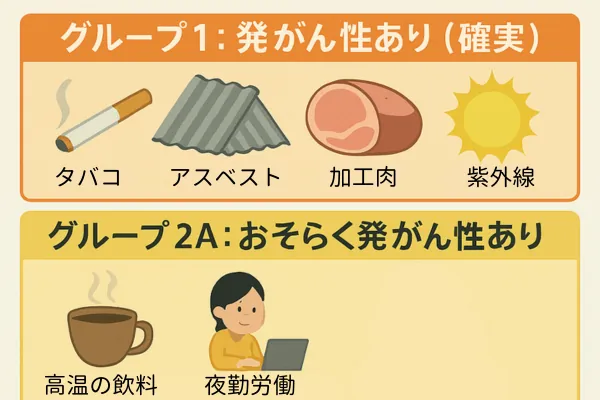

タバコが「確実な発がん性(グループ1)」とされる背景には、科学者たちの長年にわたる追跡研究と実験の蓄積があります。この中には、喫煙者におけるがん罹患率の増加が挙げられます。

1950年代には、イギリスの医学者リチャード・ドールらによる研究が喫煙と肺がんの関係を示しました。それ以来、喫煙者は非喫煙者に比べて極めて高いがん発症率を示すことが確認されています。

さらに、タバコの有害物質には多くの化学物質が含まれており、これらがDNAを傷つけることによってがんの原因となるとされています。

ガンは一部の遺伝に依存しつつも、多くは生活習慣が大きな要因です。食事、運動、ストレス管理が悪いと、リスクがさらに高まることが知られています。

たとえば、食事では野菜や果物を意識的に摂取することが重要です。これらには抗酸化物質が豊富に含まれ、癌細胞の発生を抑える可能性があります。逆に、過剰な加工食品や赤肉の摂取はリスクを高める要因であると言われています。

このように、日常生活での選択が私たちの健康に影響を与えることがわかります。最近の研究では、健康的な食生活を送ることで、発がん性物質から身体を守ることができるとされています。

また、心理的な健康も無視できません。ストレスの多い生活や、ネガティブ思考は免疫力を低下させ、がん発症リスクが高まることが報告されています。そのため、心をリラックスさせる時間を設けることも、健康維持の一環となるでしょう。

このように考えると、単に「発がん性」のみを気にするのではなく、自身のライフスタイル全体を見直すことが重要です。「発がん性」という言葉に対する理解を深め、健康的な生活習慣を身につけることで、リスクを軽減できるかもしれません。

あなたは、どのような対策を日常生活に取り入れるべきか、考えてみてはいかがでしょうか?

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)