白色矮星から放出される謎の「高エネルギーX線」の正体が見えた

2025-04-04

著者: 桜

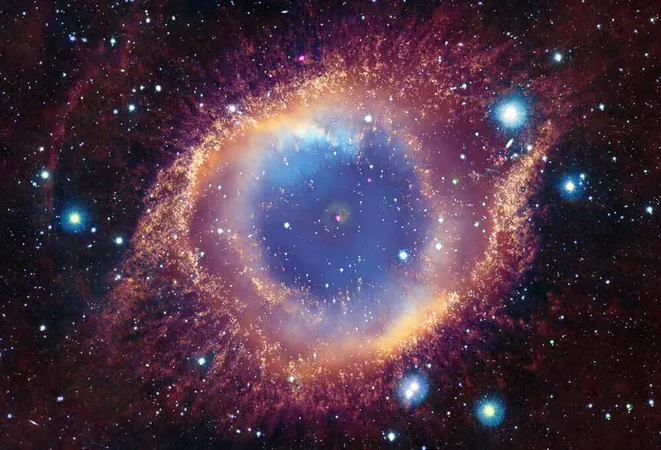

太陽質量の8倍以下の質量を持つ白色矮星は、最後が近づくと大きく揺れ上がり、表面の温度が低下して赤く見えるようになる。このような状態になった白色矮星を「赤色巨星」と呼ぶ。最近、宇宙望遠鏡が捉えた白色矮星の写真、その周囲を取り巻くガスを放出する赤色巨星が見つかった。このガスが中心に位置する中心星が放出する青い外線に照らされて光り輝いて見えるのが「彗星状星雲」である。名称に「彗星」と入っているが、彗星とはあまり関係がない。

小さな望遠鏡で観測していた時代に、小さな望遠鏡で観測するように見えたと同様から、天文学者ウィリアム・ハーシェル(1738年~1822年)によってこのように命名された。彗星状星雲の中心に位置する中心星はやがて冷え、その後にかかっている白色矮星のまぶしさが見えなくなることが懸念される。残りの熱で光り輝くガスが「白色矮星」である。

そんな白色矮星の中でも、今回は「WD 2226-210」と呼ばれる白色矮星が中心に存在する彗星状星雲「らせん星雲」の中心に位置することがわかった。この白色矮星が周囲を公転していた彗星を引き寄せて破壊し、その残骸がWD 2226-210に落下して高エネルギーX線が放出されている可能性がある。このため、米国立自立大学などの研究チームがこの現象を詳しく調査した。

観測された彗星の高エネルギーX線は、宇宙から650光年ほど離れた光の年齢以外の彗星状星雲「らせん星雲」の中心に存在している。この白色矮星から非常に高エネルギーX線が放出されている現象をドイツのX線観測衛星「ROSAT」などが観測していたのは1980年の頃であった。この高エネルギーX線は、なんと40年以上にわたり観測され続けている。しかし、WD 2226-210のような白色矮星からこのような高エネルギーX線が放出されることは通常ではない。そのため、原因については長らくわからずにいた。このため、研究チームはROSATやチャンドラ、欧州宇宙機関(ESA)のX線観測衛星「XMM-Newton」などの1992年から2002年にかけての観測データを分析し、その原因の解明を試みた。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)