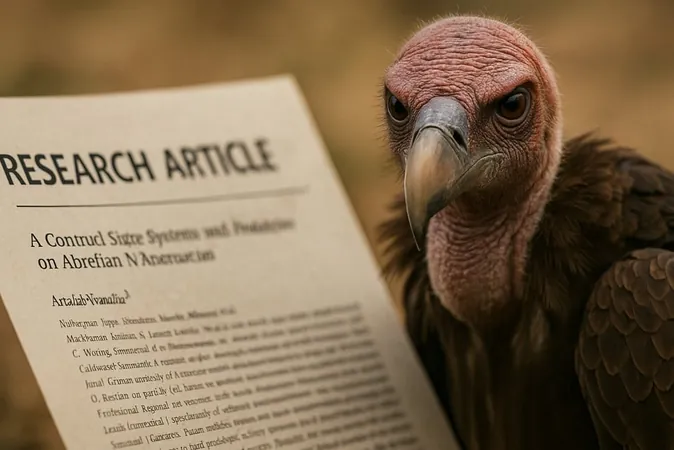

AIが暴く!信じられない「アヤしい科学論文」が続々と発見される理由

2025-09-01

著者: 健二

増え続ける「アヤしい科学論文」、その背景とは?

近年、怪しい科学論文が増加し、学術界が大きな問題に直面しています。専門的な研究が発表される場も変わりつつあり、その審査プロセスも大きく変化しています。

無料で読める論文の波、でも本当に信頼できる?

今では「オープンアクセス誌」が多く登場し、世界中の誰でも無料で論文を読むことが可能になりました。しかし、この「オープンアクセス」という仕組みが「知識は無理なく手に入るもの」の状況を作り出し、問題のある内容が簡単に流通する原因ともなっています。

多くの研究者たちが「知識は素晴らしいもの」との考えを持ち、科学の発展を促進するための動きを続けていますが、それでも現状は厳しいものです。特に、反響の強い研究が限られたリソースの中で行われている環境では、最新の知見を得る機会が奪われることがあるのです。

「誰でも読める」ことの裏に隠れた問題

このような「誰でも読める」という仕組みは、学術界に新たな波をもたらしましたが、研究が進むにつれ、実際の成果を出せなければ評価されないという厳しい現実もあります。研究者は発表された論文を評価する中で、特に「良くない論文」をどのように分類するかという問題にも直面しています。

情報があふれる時代、科学者に求められるものとは?

研究者は「成果を出さない限り評価されない」という競争が激化する中、少しでも早く論文を出したいという圧力にさらされています。このような結果、内容が薄い論文が野放しにされる傾向が高まっているのです。

AIがもたらす新しい可能性

近年、AI技術の活用が注目されています。AIは、論文の分析を自動化し、怪しい文献を見極める手助けをすることができるかもしれません。「アヤしい科学論文」として扱われるものをピックアップし、説明を提供する能力が期待されています。

研究の未来はどうなる?

現在、AIを用いることで従来の方法では難しかった類似性の検出や不正の監視が進められています。結果として、学術界の質の向上に繋がることが期待されています。研究者が独自の視点を持ち、「良い論文」を作るための方向性を示すためには、これまで以上に多面的なアプローチが求められるでしょう。

このような状況を踏まえ、学術界はどう進化していくのか。今後もAIの進化と共に、科学の透明性と質の向上を目指す努力が続くことが期待されます。

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)