Epigenetik: Vererbung durch Proteinaggregate – Ein neuer Blick auf die Evolution!

2025-03-29

Autor: Mia

Die faszinierende Welt der epigenetischen Vererbung bei Tieren

In der heutigen Wissenschaft sind viele Mechanismen bekannt, die es ermöglichen, dass Gene unterschiedlich stark abgelesen werden, ohne dass eine Veränderung in der Sequenz der Nukleinbasen A, T, G und C in der DNA erforderlich ist. Diese nicht in der DNA kodierten Anweisungen werden als epigenetische Informationen bezeichnet. Sie ermöglichen es verschiedenen Körperzellen, unterschiedliche Mengen an Proteinen zu produzieren, obwohl sie über die gleiche genetische Ausstattung verfügen. Das Besondere daran ist, dass epigenetische Markierungen von Umwelteinflüssen abhängen, sodass Zellen flexibel auf ihre Umgebung reagieren und sich anpassen können.

Die Idee, solche wertvollen Informationen an die nächste Generation weiterzugeben, ist nicht neu – tatsächlich ist es bei Einzellern weit verbreitet, dass sich vorteilhafte epigenetische Anpassungen in den Nachkommen etablieren und ihnen somit einen evolutionären Vorteil verschaffen. Doch wenn es um Säugetiere geht, gibt es zahlreiche Herausforderungen für eine solche epigenetische Vererbung.

In der Regel wird überwiegend die genomische DNA beider Elternteile sowie die mitochondriale DNA der Mutter stabil vererbt. Viele Bestandteile der elterlichen Ei- und Samenzellen werden im Verlauf der embryonalen Entwicklung allmählich durch neues genetisches Material ersetzt. Selbst epigenetische Markierungen auf dem Erbgut der Eltern werden wahrscheinlich während der Bildung von Ei- und Samenzellen und auch direkt nach der Befruchtung größtenteils entfernt.

Während einige Tiere, wie Würmer und Insekten, in der Lage sind, epigenetisch gespeicherte Umweltanpassungen stabil über ihre Keimbahn weiterzugeben, bleibt die Frage, ob auch Säugetiere, insbesondere der Mensch, in der Lage sind, echte transgenerationale epigenetische Vererbung zu praktizieren, umstritten. Trotz zahlreicher Studien ist es nicht gelungen, die erbliche Komponente vieler Krankheiten wie Schizophrenie, Typ II-Diabetes oder bestimmte Krebsarten vollständig auf bekannte genetische oder epigenetische Mechanismen zurückzuführen.

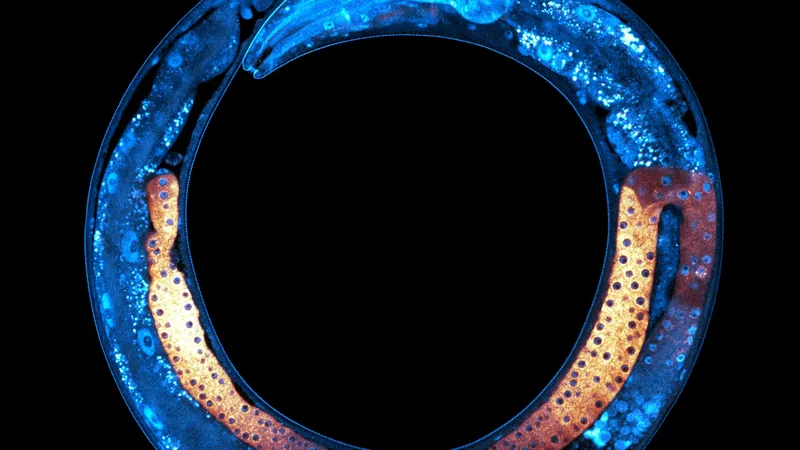

Ein besonders aufregender Aspekt der Forschung ist die Möglichkeit einer proteinbasierten Vererbung. Diese wurde bereits bei Pilzen nachgewiesen und kürzlich auch bei Würmern beobachtet. Dabei könnten Proteinaggregate eine Rolle spielen, indem sie Informationen über Umwelteinflüsse speichern und an die nächste Generation weitergeben. Diese Erkenntnisse könnten nicht nur unser Verständnis der Evolution verändern, sondern auch neue Ansätze zur Behandlung von Krankheiten eröffnen, deren Ursachen bislang unklar sind. Bleiben Sie dran, denn die Welt der Epigenetik eröffnet ständig neue Horizonte!

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)