Die systemische Mastzellaktivierungserkrankung (MCAD): Diagnose und Therapie im Fokus

2025-04-06

Autor: Simon

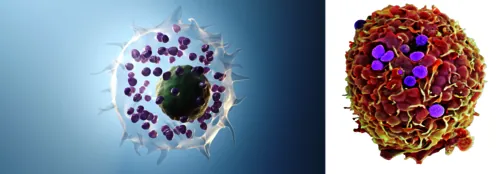

In Deutschland wird geschätzt, dass bis zu 17 % der Bevölkerung an einer systemischen Mastzellaktivierungserkrankung (MCAD) leiden. Diese Erkrankung resultiert aus einer komplexen, polygen vererbten Störung, die mit pathologisch veränderten Mastzellen verbunden ist. Laut Professor Dr. Martin Raithel und seinem Team vom Waldkrankenhaus St. Marien in Erlangen beeinflussen generationsübergreifend übertragene epigenetische Modifikationen die Entstehung von somatischen und Keimbahnmutationen, die zur Erkrankung führen.

Das Hauptproblem der MCAD liegt in einer inadäquaten Freisetzung von Mastzellmediatoren, was die Funktion verschiedener Körpersysteme beeinträchtigen kann. Typische Symptome sind gastrointestinaler Natur, mit 60-80 % der Betroffenen, die unter Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung, Reflux und Unverträglichkeiten leiden. Darüber hinaus können auch Angioödeme, Urtikaria, eine Polyposis nasi und Herz-Kreislauf-Probleme auftreten.

Ein häufiges Begleitsymptom ist eine allgemeine Müdigkeit sowie ein Benommenheitsgefühl, begleitet von atypischen Beschwerden wie Fatigue, Brainfog, Kopfschmerzen und psychischen Auffälligkeiten. Die MCAD kann sich sowohl systemisch manifestieren als auch als lokale Erkrankung beginnen, bevor sie sich auf verschiedene Organe ausbreitet.

Akute Beschwerden wie Koliken, allergische Reaktionen und Kreislaufprobleme führen Betroffene oft in die Notaufnahme. In der hausärztlichen oder gastroenterologischen Praxis suchen Patienten häufig aufgrund wiederkehrender Schmerzen oder plötzlicher Aufblähungen Hilfe. Im späteren Verlauf der Erkrankung können schwere Störungen wie Gastroparese oder Darmparese entstehen.

Viele Patienten, die an MCAD leiden, haben bereits zahlreiche andere Ärzte konsultiert und verschiedene fehlerhafte Diagnosen (wie Reizdarm, Histaminintoleranz oder Allergien) erhalten. Bei Verdacht auf MCAD kann ein umfangreicher Fragebogen helfen, die Wahrscheinlichkeit einer Mastzellmediatoren-Freisetzung zu bestimmen.

Wichtige diagnostische Verfahren umfassen gastroenterologische Untersuchungen, bei denen unter anderem Zeichen wie Fettleber oder Splenomegalie festgestellt werden können. Endoskopische Verfahren wie Gastroskopie und Koloskopie sind entscheidend, um entzündliche Prozesse im Magen-Darm-Trakt zu identifizieren und gegebenenfalls Biopsien zur Bestimmung der Mastzelldichte zu entnehmen.

Die Erstlinientherapie der Mastzellaktivierungserkrankung umfasst Retardiertes Vitamin C, H1- und H2-Antihistaminika, Cromoglicinsäure und Montelukast. Studien zeigen, dass auch das Inhalieren von Blüten des medizinischen Cannabis sativa positive Effekte auf die überaktiven Mastzellen haben kann. Ein zentraler Aspekt für den Therapieerfolg ist zudem die Anpassung des Lebensstils der Patienten, um die Mastzellaktivierung zu minimieren. Eine hypoallergene Ernährung, die den Verzicht auf Gluten, Kuhmilcheiweiß und Backhefe beinhaltet, zeigt sich als besonders vorteilhaft.

Falls die Erstlinientherapie nicht ausreichend ist, können Medikamente wie Budesonid oder Prednisolon eingesetzt werden. Off-label werden auch Biologika und Kinasehemmer in bestimmten Fällen betrachtet. Die symptomatische Therapie zur Linderung der Beschwerden sollte ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Probiotika haben sich als nützlich erwiesen, da sie die intestinale Barriere stärken können, während eine ergänzende Gabe von Zink und Vitamin D empfohlen wird. Die frühzeitige Diagnose und individuell angepasste Therapieansätze sind entscheidend für die Lebensqualität der Betroffenen.

Brasil (PT)

Brasil (PT)

Canada (EN)

Canada (EN)

Chile (ES)

Chile (ES)

Česko (CS)

Česko (CS)

대한민국 (KO)

대한민국 (KO)

España (ES)

España (ES)

France (FR)

France (FR)

Hong Kong (EN)

Hong Kong (EN)

Italia (IT)

Italia (IT)

日本 (JA)

日本 (JA)

Magyarország (HU)

Magyarország (HU)

Norge (NO)

Norge (NO)

Polska (PL)

Polska (PL)

Schweiz (DE)

Schweiz (DE)

Singapore (EN)

Singapore (EN)

Sverige (SV)

Sverige (SV)

Suomi (FI)

Suomi (FI)

Türkiye (TR)

Türkiye (TR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)

الإمارات العربية المتحدة (AR)